Hace un par de meses estaba todo el mundo, en España, pendiente de la sequía a que estábamos condenados por el omnipresente cambio climático, pues a finales del invierno, casi no había llovido y sufríamos (o disfrutábamos) de unas temperaturas por encima de la media para la época. Así se encargaban de recordárnoslo, machaconamente, un día sí y otro también, todos los espacios meteorológicos de las televisiones nacionales y regionales, así como las columnas de opinión de los periódicos firmadas por numerosos articulistas reconvertidos en expertos climatólogos.

Recordarán ustedes el importante problema de sequía que se vivía en Cataluña (que persiste a fecha de hoy) donde, por falta de planificación hidrogeológica e hidráulica desde hace varios años (nuestros políticos se dedican a otras cosas), se preveía un verano con fuertes restricciones en el abastecimiento de agua en las principales ciudades del Condado. Se solicitaba entonces, por parte de las autoridades autonómicas, realizar el suministro mediante barcos cargados con agua procedente de la desaladora de Sagunto. La propuesta de esta solución dio lugar a ingeniosos y variados comentarios de diversos tipos. En concreto, señalamos uno que rezaba así: somos [los seres humanos] muy inteligentes pues dejamos que el agua dulce se vierta sin utilizar al mar en el delta del Ebro para luego desalarla y mandarla desde Sagunto a Barcelona. No deja de ser cierto, pero sólo de alguna manera. Hay que señalar también que esta situación de escasez de agua en Cataluña no es nueva, pues la petición de agua desalada ya tuvo lugar a mediados de la década de los 2000. El problema de infraestructura hidráulica se arrastra desde antiguo.

Sin embargo, haciendo un breve inciso, no debe olvidarse que, desde el punto de vista geológico y ecológico, es esencial que los ríos viertan una buena parte de sus caudales al mar (que es el morir, como dejo dicho Jorge Manrique). El depósito de arenas y arcillas en los deltas es de gran importancia para la construcción y estabilidad de los mismos pues evita la erosión, su hundimiento y, por tanto, la transgresión marina, permitiendo así disponer tanto de zonas llanas para el cultivo, como de ecosistemas costeros (marismas, lagunas salobres, etc.) de gran interés ecológico. Además, la presencia de turbidez en las aguas continentales que se vierten al mar genera un ecosistema marino especial, que permite la reproducción de numerosas especies de peces y una cadena trófica de importancia ecológica y económica. Algunas investigaciones biológicas sugieren que esa turbidez permite el desove de grandes bancos de sardinas y otras especies que, sin embargo, no se reproducen en aguas limpias. Este es el caso, por ejemplo, del río Ebro donde, además, las arenas y arcillas vertidas al mar acaban siendo transportadas también a lo largo de la costa en dirección suroeste para ser depositadas en las diferentes playas de la zona llegando hasta Valencia y Alicante (véanse las Figuras 1, 2 y 3).

Volviendo a nuestro objetivo inicial sobre la sequía, un par de meses después, el invierno ha retornado pues es normal en nuestras latitudes que, en primavera, existan períodos muy fríos y lluviosos. No en vano, el refrán castellano dice que cuando marzo mayea, mayo marcea y, aunque estamos ya a finales del mes de abril, hemos tenido una Semana Santa pasada por agua y por nieve que ha estropeado las procesiones tradicionales de estas fechas. Pero esto tampoco es algo excepcional. Por el contrario, es muy habitual sobre todo cuando la Semana Santa coincide con finales de marzo y no con finales de abril, cuando las celebraciones suelen coincidir con tiempo más seco y soleado.

Pues bien, a lo que íbamos. En este momento, con estos fríos y lluvias, nadie se acuerda ya del cambio climático catastrófico de hace unos meses, ni de la sequía. Nuestros pantanos empiezan a llenarse. De acuerdo con la teoría imperante, no obstante, el cambio climático nos está convirtiendo en un país casi desértico según los más agoreros. Sin embargo como ya nos enseñaban en el 2º curso del antiquísimo Bachillerato (plan 1953-1970) a los que hoy peinamos canas, España es un país caracterizado por dos zonas climáticas: la España Húmeda en el norte y noroeste y la España Seca en el resto.

Este hecho era bien sabido por todas las civilizaciones que en España han sido. Así, desde los romanos hasta los árabes, e incluso los cristianos de la Alta Edad Media, han realizado grandes infraestructuras hidráulicas históricas que se conservan en la actualidad (Figuras 4 y 5) destinadas al aprovechamiento de las llanuras y dehesas de la España seca para el cultivo de forraje, cereales, frutas y hortalizas. Varios siglos después, hoy, seguimos en las mismas y el cambio climático, cuya existencia es indudable, no ha traído nada nuevo bajo el sol, salvo el catastrofismo.

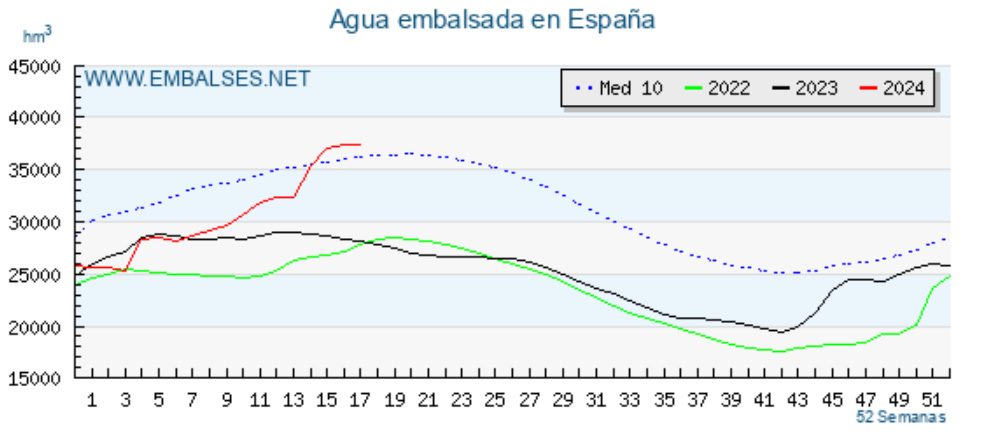

Pero continuando con la sequía que nos asola (o asolaba hasta hace poco tiempo), para evaluar objetivamente la situación actual, utilizaremos en los párrafos siguientes los datos y gráficos obtenidos en Internet (www.embalses.net). La página citada recoge la información de fuentes oficiales tales como el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Agencia Española de Meteorología (AEMET), el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederaciones Hidrográficas españolas. En las gráficas se ha utilizado la actualización del 22/04/2024 aunque, a la hora de leer este artículo, pueden ustedes acceder a datos más completos y actualizados.

Lo primero que señalamos es que, de acuerdo con los datos oficiales, la capacidad de almacenamiento de nuestros embalses es de 56.039 hm3 (1 hectómetro cúbico equivale a 1.000.000 de metros cúbicos o, como les gusta a los periodistas, mil millones de litros de agua). Lo segundo es que, de acuerdo con los datos históricos, nuestros embalses nunca han superado los 45.000 hm3 de agua embalsada en los últimos 40 años. Por otro lado, muchos especialistas cuestionan que este volumen constituya realmente la capacidad total de agua que podríamos embalsar. En efecto, nuestras presas tienen, en muchos casos, una antigüedad considerable (de casi un siglo, excepción hecha de Proserpina y otros embalses históricos) y durante la vida activa de estas infraestructuras se van produciendo acumulaciones de arena, lodo y arcilla en el fondo de los vasos cuyo espesor resulta desconocido. No hemos encontrado en ningún sitio datos acerca del grado de aterramiento de nuestros embalses y, si existen, rogaríamos que nos los trasladen. Estos aterramientos pueden ser muy importantes y, como muestra valga un botón de la experiencia personal de uno de los autores.

Durante los trabajos de investigación geológica y geotécnica de la autopista A66 (Autopista de la Plata) en la provincia de León, se hizo necesaria la construcción de un viaducto sobre el valle del río Luna que, en la zona, está inundado por la presa cuya cerrada se encuentra aguas arriba de la población leonesa de Barrios de Luna. La autopista presenta un trazado que discurre por toda la margen derecha del rio y del pantano. Pues bien, los geólogos implicados en la construcción estudiaron los rellenos depositados en el fondo del valle con la idea de drenar el agua embalsada y construir un viaducto con una cimentación convencional. Con sorpresa se descubrió que, en el centro del valle del Luna, se acumulaban unos 20 metros de materiales sueltos aportados por el rio desde el momento de la construcción del embalse. Estos materiales de baja calidad geotécnica (lodos y cienos saturados de agua) junto con la imposibilidad de drenar el embalse (dedicado a riego) para realizar la cimentación, hicieron imposible la construcción de un puente convencional y se decidió el diseño del hermoso puente colgante que hoy existe y que lleva el nombre de uno de los catedráticos de mayor prestigio internacional de la Ingeniería española (Figuras 6 y 7).

El proyecto para la construcción de este embalse se inició en la década de los años 30 del siglo XX y se redactó durante la Segunda República pero las obras no fueron adjudicadas hasta 1945 comenzando la ejecución del embalse en el verano de ese mismo año. El 15 de junio de 1951 se cerraron las compuertas para el inicio del primer embalsado. Es decir, que durante un período de 26 años desde la entrada en funcionamiento del embalse se acumularon esos 20 m de sedimentos ya mencionados a razón de unos 75 cm de sedimentos por año. Esta velocidad de aterramiento es muy alta y es consecuencia de la ubicación del embalse en una zona de alta montaña con gran pendiente y un régimen torrencial. En otras zonas de valles medios y bajos de los ríos esta velocidad será, probablemente, mucho menor. Sin embargo, el dato nos da una idea de la pérdida de capacidad de embalse de nuestros pantanos con el tiempo producida por causas geológicas naturales como son el transporte fluvial de materiales y su sedimentación en zonas favorables. Además, el viaducto está construido en un punto cercano a la cola del embalse por lo que el aterramiento puede ser superior en la zona próxima a la cerrada.

Así pues y debido a la falta de estudios sobre el aterramiento de nuestros embalses, debemos tomar con precaución el dato de la capacidad total de embalse de nuestro país ya que es imposible atribuirle mucha fiabilidad a ese volumen teórico. Por otro lado, conocer el grado de aterramiento sería, hoy en día, fácil y barato utilizando sistemas geofísicos basados en ondas acústicas. Resulta difícil entender por qué estas técnicas, que son muy conocidas y empleadas en numerosos campos, no están siendo aplicadas sistemáticamente en nuestros embalses para conocer con detalle y fiabilidad un dato tan esencial como la capacidad real de embalse. Como se ha mencionado anteriormente, esta información no aparece en las fuentes consultadas.

Volviendo a los datos oficiales, al 22 de abril de 2024 había embalsados 37.342 hm3 lo que representa el 66,64% de la capacidad teórica de embalse. Esta cantidad nos sitúa ya en volúmenes por encima de la media de los últimos 10 años. Es decir, que retornamos a una situación hidráulica más favorable. Nuestros políticos y nuestros medios de comunicación pueden ahora olvidarse durante una temporada de la “pertinaz” sequía y del cambio climático que la provoca, volviendo a discutir de sus cosas. La Figura 8 muestra la situación actual de nuestro almacenamiento de agua (línea roja), la evolución de los dos últimos años (2022 y 2023, líneas verde y negra respectivamente) y también la evolución promedio de la última década (línea azul de puntos).

Como se observa, la evolución del promedio de agua embalsada de los últimos 10 años presenta una forma sinusoidal muy característica. Esta tendencia demuestra que, en España, hay un único período de lluvias muy marcado entre mediados de noviembre y mediados de abril del año siguiente. En este período se recogen unos 11.000 hm3 de agua que deben administrarse durante el resto del año. Desde luego, si tenemos en cuenta el incremento permanente del consumo del que ya hemos hablado en un artículo anterior (https://entrevisttas.com/2023/08/22/el-cambio-climatico-comodin-y-cortina-de-humo-para-justificar-la-escasez-de-agua-en-espana/), no es una situación muy desahogada.

Los perfiles de recogida de agua de cada año son muy variables como puede apreciarse en la geometría de las curvas individuales de los años 2022, 2023 y el actual. Es evidente que 2022 y 2023 se corresponden con un período muy seco (son los años más secos de la última década, ver Figura 9). Pero también es evidente que, por contraposición con la curva media, durante los otros años de la década ha habido lluvias por encima de la media aunque no se recogen en el gráfico. De otra manera no sería posible que la línea punteada de la Figura 8 ofrezca valores mucho más elevados que los correspondientes al último bienio. A la fecha y, a diferencia de las 8 primeras semanas del año (enero y febrero) que fueron muy secas, se han producido lluvias muy abundantes durante los meses de marzo y abril, por lo que el año actual está ya por encima de la media de los últimos 10 años inaugurando, probablemente, un período de varios años húmedos.

Si se mira con atención un período más largo, en la Figura 9 se podrá comprobar el comportamiento histórico del agua embalsada en nuestro país en los últimos 40 años. En esta figura se comprueba claramente un comportamiento cíclico de este parámetro. En efecto, parecen observarse ciclos de 7 u 8 años alternantes de períodos secos y lluviosos (casi decadales) alternantes con otros ciclos de frecuencia trienal. La existencia de ciclos decadales o casi decadales en el comportamiento de los diferentes parámetros meteorológicos es una constante en el clima global. Como ya se ha comentado, el almacenamiento máximo ha sido de unos 46.000 hm3 en el período 2010 a 2015. El período de menor reserva de agua embalsada se produjo en la década de los años 90 del siglo XX (entonces aún no se hablaba de cambio climático sino de la ciclicidad de nuestros períodos secos) y la gráfica no registra ni permite observar esa supuesta sequía continuada y catastrófica que anuncian periódicamente los medios de comunicación. Más bien, y a pesar del calentamiento global (la temperatura media global ha aumentado linealmente unos 0,5°C en los últimos 40 años a razón de unos 0,12°C por década), la situación actual es completamente normal en comparación con el gráfico histórico de los últimos 40 años. Ni que decir tiene que el gráfico tampoco guarda relación ninguna con las emisiones antrópicas de CO2 que han tenido un comportamiento muy lineal, aumentando en los últimos 40 años desde 23 a 37 gigatoneladas por año. Por último la cantidad de CO2 en la atmósfera se ha comportado igualmente de forma lineal aumentando de las 340 ppm (ppm son partes por millón en volumen) en 1980 a las 420 ppm actuales.

Es importante mencionar que la gráfica de la Figura 9 refleja realmente la evolución de la pluviosidad y la escorrentía superficial, ya que a lo largo de esas cuatro décadas no se han registrado cambios significativos en la capacidad de embalse como consecuencia de la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas. Quizás, como única excepción, puede mencionarse el embalse de la Serena, cuya terminación se produjo en 1990. En cualquier caso, la capacidad de embalse de dicha presa (3.220 hm3), representa tan sólo el 5,7 % de la capacidad teórica total de España, por lo que no introduce ningún sesgo significativo en la evolución total del periodo registrado en la Figura 9.

Por último, la Figura 10, muestra explícitamente lo que ya nos decían en el colegio en los años 60 del siglo XX: España tiene una distribución muy irregular de las precipitaciones existiendo una España húmeda en el norte y noroeste de la Península Ibérica y una España seca en el sur y en todo el arco mediterráneo incluyendo Cataluña que (según los medios de comunicación) está sufriendo la mayor escasez de agua en este momento, aunque el porcentaje de agua embalsada en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y especialmente en Murcia, sea aún menor que el observado en Cataluña.

A la vista de este mapa hídrico de España y de las gráficas expuestas, se pone en evidencia una conclusión obvia: no necesitamos, como hacen nuestros políticos, echarle la culpa de la escasez de agua en determinadas zonas al cambio climático. Necesitamos un plan nacional de infraestructuras hidráulicas que permita transvasar, en invierno y primavera, agua de los embalses de la España húmeda (con su capacidad habitualmente por encima del 85% o el 90%) a los de la España seca (con su capacidad habitualmente por debajo del 40%).

A los autores de este artículo les cuesta mucho entender como a estas alturas del siglo XXI y en un país con grandes redes de tuberías de transporte de hidrocarburos líquidos (petróleo, gasolinas y gasóleos) y gas natural (la mayor red de la Unión Europea), infraestructuras ferroviarias muy desarrolladas (incluida la segunda red de Alta Velocidad del mundo), grandes infraestructuras de transporte por carretera (autopistas), etc., no existe todavía una red de acueductos que conecte todos nuestros embalses en red y permita llevar agua de unos a otros sin necesidad de acudir a los desembalses que estamos viendo estos días en el noroeste por la situación de llenado casi total de los pantanos de estas zonas.

Dejémonos, pues, de excusas baratas y fáciles (el cambio climático se ha convertido en un comodín político) y exijamos a la Política (sí, con mayúscula) un plan de infraestructuras hidráulicas que permita aumentar la capacidad de almacenamiento (limpieza del aterramiento, construcción de nuevos embalses, recrecimiento de aquellos en los que se pueda intervenir) y conectarlos entre sí, permitiendo el transporte de agua a las zonas necesitadas. Sin duda alguna, el esfuerzo merecerá la pena en desarrollo económico y social. Dejando aparte que la solidaridad hidráulica debe ser una parte del acervo común entre españoles.

Por último dos consideraciones más. La primera, el calentamiento global, de acuerdo con los datos existentes en el registro geológico, continuará durante unos cientos de años más. La Humanidad no puede, en ningún caso, detener esta dinámica planetaria, y sufrirá múltiples cambios debiendo adaptarse a ellos. Pues bien, una manera de hacer algo positivo que si está en nuestra mano, es desarrollar las redes hídricas que permitan captar mayores volúmenes de agua y llevarla donde haga falta dentro de nuestro país.

Fuentes: FUCHS et al. 2014 (doi.org/10.1111/gcb.12714);

http://www.wur.nl/en/research-results/chair-groups/environmental-sciences/laboratory-of-geo-information-science-and-remote-sensing/models/hilda.htm

En segundo lugar y pese a las descripciones catastróficas que se hacen muy a menudo por los medios de comunicación y los, con perdón, histéricos climáticos, como consecuencia del incremento de temperaturas en nuestro país, España no se está desertizando sino todo lo contrario. Para ejemplificar esta afirmación adjuntamos la Figuran 11 en la que se observa claramente como, en los últimos 110 años, la superficie arbolada de nuestro país y también de Portugal ha aumentado considerablemente. Porque una imagen vale más que mil palabras.

A vueltas con los embalses y la sequía en España

por José Antonio Sáenz de Santa María Benedet,

Enrique Ortega Gironés

y Stefan Uhlig

Magnífico, aprendiendo mucho.

Muchas gracias. Siempre es un placer desmontar las teorías catastrofistas del cambio climático con los datos oficiales de las estadísticas nacionales. Ya lo hicimos con un artículo de hace un tiempo sobre incendios forestales y ahora con este tema de la sequía. lo que parece difícil de entender es como los periodistas serios no utilizan los medios tecnológicos para obtener los datos y sacarle los colores a los políticos.

Me gustaMe gusta